家づくりQ&Aブログ

無垢材の床とは?メリット・デメリット・選び方のポイントを解説

こんにちは、エクセレントホームの齋藤です。

様々な種類のある床材のなかでも特に人気な”無垢材”。

木の温もりを感じられ香りも楽しめる無垢材ですが、単純に「無垢材の方が良いって聞くから」というだけで選んでしまうとあとから後悔する場合もあります。

今回のブログでは無垢材の床について、どんな種類や特徴があるのか、メリット・デメリットをご紹介していきます。

お家づくりをご検討中の方、またはこれからお家づくりのお打ち合わせを始める方はぜひご覧ください。

無垢床の基本的な定義とその特徴

無垢材の床とは?

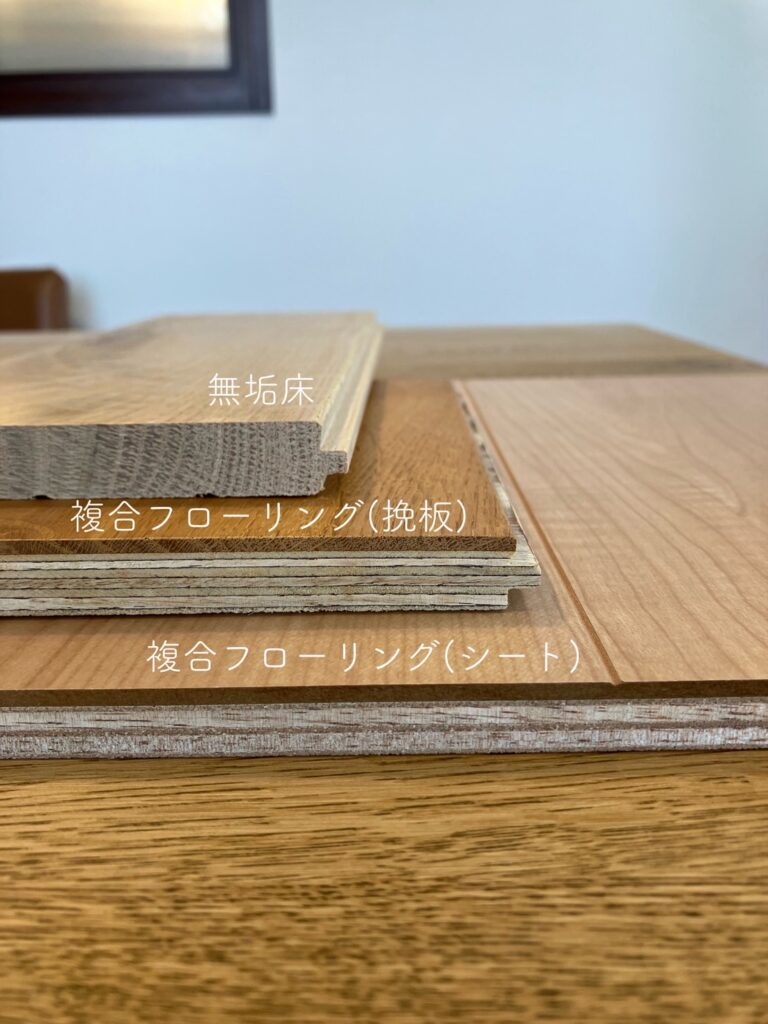

無垢材の床とは「無垢」とついている名前の通り、1本の丸太から切り出した自然の木材をそのまま使用した床のことを指します。

合板の基材の上に薄くスライスした単板材や化粧シートを貼り合わせた「複合フローリング」と比較検討をされる場合が多いかと思いますが、断面を見ていただくと違いがわかりやすいです。

↑このように、何層も重なってつくられている複合フローリングと比べると無垢床は木、そのものです。

無垢材の主な種類と特徴

無垢材は大きく分けて「広葉樹」と「針葉樹」の2種類があります。

広葉樹は硬く、強度があるのが特徴です。代表的な樹種には、オーク、ウォールナット、チークなどがあります。

針葉樹は比較的柔らかくて肌触りや温もりを感じやすいのが特徴です。代表的な樹種には、パイン、スギ、ヒノキなどがあります。

無垢床のメリット

無垢床にはどのようなメリットがあるのか、ご紹介していきます。

自然素材の温もり・心地よさ

無垢床の人気の理由の一つでもあるのが自然素材ならではの温もりを感じられる点です。

心地よい肌触りから、つい素足で歩きたくなるのが無垢材の特徴でありメリットと言えます。

経年変化を楽しめる

無垢床は使い込むほどにきれいな「あめ色」に変化していきます。

また、「ツヤ」も出てくるため、経年劣化はするけれど経年変化は起きない人工的なシート張りのフローリングに比べると、味がでてくる無垢床は変化を楽しめ愛着も湧きやすいです。

夏場・冬場も快適に過ごせる

無垢床には「調湿作用」があります。

木は呼吸をしている、というように、お部屋の湿度に合わせて無垢床が空気中の水分を吸収・放出してくれます。

ジメジメとした夏の床はベタつきがちですが、無垢床は調湿作用により夏でもサラッとした肌触りを保ちます。

また、空気を含んでいる無垢床は空気が断熱の役割を持ち、冬もひんやりせずに素足でも心地よく過ごせます。

無垢床のデメリット

続いて、無垢床のデメリットをご紹介します。

変形しやすく、目地に隙間が生じやすい

メリットで挙げた「調湿作用」により、無垢床自体が膨張と収縮を繰り返します。

そのため、無垢床の隙間が広がったり、狭まり反ってしまう、ということが起こります。

多少の隙間や反りは季節により戻ることがほとんどなため、無垢床の性質、と思っていただき少し様子をみていただくと良いと思います。

水に弱く、水拭きができない

塗装の種類にもよりますが基本的に無垢床は水に弱く、濡れたままの状態にしておくとシミになります。

お子さまがこぼした食べもの・飲みものや、観葉植物の水やり時、ペットが水を飲んだ後に垂れた水滴など、生活していると何かと床に水分がついてしまうことがあります。

シミも味といえば味ですが、気になる方はこまめに拭き取ることが大事です。

お掃除で使用するフローリングシートも、ついしっかり拭きたいからとウェットタイプを使いたくなりますが、化学薬品が使われていたりすると変色などの原因となります。フローリングシートを使用する場合はせめてドライタイプがおすすめです。

傷が付きやすい

無垢床は加工がされていない天然木のため、傷が付きやすい難点があります。

小さなお子さまやペットがいるご家庭では、柔らかい素材の無垢床の場合はより傷がつきやすいため注意が必要です。

ただ、わんちゃんを飼っている場合、硬い木を使った無垢床なら傷が付きにくくなる半面、滑りやすくなるという点もありますので、遊ぶスペースには滑り止めマットを敷くなどの工夫をすると良いでしょう。

複合フローリングと比べて価格が高くなりやすい

無垢床の価格には幅があり、樹種、塗装の有無・種類、規格など様々な内容により価格が異なります。

比較する複合フローリングの種類にもよりますが、大量生産が難しい無垢床の方が価格が高い傾向にあります。

また、針葉樹と広葉樹では、広葉樹の方が伐採に時間がかかることが多いため比較的価格が高い傾向にあります。

針葉樹は国内でも広く植林されていることや、成長が速いため安価で取り入れやすい無垢床と言えます。

無垢床のメンテナンス方法

無垢床に興味はあるけれどメンテナンスができる自信がない、とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

続いては無垢床のメンテナンス方法についてご紹介します。

日常的なお手入れ方法

基本的には、掃除機で表面のゴミやホコリを吸い取り、乾拭きをするだけで良いです。

先述した通り、フローリングシートを使用する際はウェットではなくドライがおすすめです。

また、ロボット掃除機の水拭き機能にも注意が必要です。水拭きをしてしまうと、変色や反り、毛羽立ちの原因となってしまうため極力水を使ったお掃除は避けましょう。

※ウレタン塗装がされた無垢床の場合はしっかりと拭きあげれば水拭きも可能です。

床乾拭きで取れない汚れは水に濡らして硬く絞った雑巾で拭いてください。

定期的なメンテナンス

定期的なメンテナンスとして、ワックスがけを行うことにより、無垢床を汚れや水分からある程度保護をして長持ちさせることができます。

お家の無垢床の範囲が広いほどお手入れは大変ですので絶対しなければいけないわけではありません。

ですが、無垢床をより美しく保ちたい、という方にはおすすめです。

塗装の種類により推奨されるワックスが変わってきますので、使用する無垢床の塗装は頭に入れておくと良いでしょう。

また、床暖房用の無垢床の場合は、床暖房を使用した際にワックスが溶けてしまう可能性がありますのでワックスがけは控えてください。

無垢床の選び方

豊富な種類のある無垢床ですので、選び方次第では後悔する可能性もあります。

続いては、無垢床を選ぶ際のポイントをご紹介します。

樹種の特性を理解して選ぶ

無垢床には多くの樹種があり、それぞれ木目の雰囲気や質感が違います。

先述したように、無垢床は大きく分けると「針葉樹」と「広葉樹」に分けられます。

針葉樹は柔らかいため傷がつきやすい反面、密度が低く空気を沢山含んでいることから温もりを感じやすく足腰に優しいと言われています。

小さなお子さまやご高齢の方がいるご家庭には特におすすめです。

柔らかいため無垢材の特徴でもある“調湿作用”も広葉樹よりも針葉樹の方がより効果を感じることができます。

広葉樹は硬く丈夫なことから、家具や建築資材、楽器などにもよく使われています。

針葉樹に比べると高級感のある木目のものが多く、昨今人気の無垢材としてよく名前が挙がる”オーク”は広葉樹にあたります。

針葉樹とは反対に、密度が高いため調湿効果は針葉樹ほど望めません。

ですが、望めない分湿度による床の変形には強いです。

無垢床のデメリットでもある傷のつきやすさに関しても、硬い広葉樹は暮らし方によっては傷はあまり気にならない樹種が多いです。

無垢床で少しでも長くきれいな床を保ちたい!という方にはおすすめです。

塗装方法の違いで選ぶ

無垢材を床に使用する場合は基本的には塗装が必要です。

無垢のままが一番“自然”ではあるのですが、無垢材に保護(塗装)をすることで日々の生活での汚れや傷を少しでも守ってくれます。

無垢床の塗装は大きく分けて2種類あります。

オイル塗装:木部に浸透させるタイプの塗装

ウレタン塗装:木の表面を塗膜で覆うタイプの塗装

オイル塗装は塗膜を作らず無垢材に浸透させるため、木の呼吸を妨げず無垢材本来の質感を感じられます。

塗膜がない分、水分は染み込みやすいです。無垢の質感が好きな方や傷やシミを味として捉えられる方にはおすすめです。

ウレタン塗装は塗膜塗装ですので比較的傷がつきにくく、水分も染み込みにくいです。

ツヤのあるツルッとした仕上がりになりますので無垢材の質感はオイル塗装よりは感じにくくなります。

また、塗膜がある分調湿効果はあまり期待できません。

傷や汚れがつきにくいウレタン塗装は、お手入れの手間を少しでも減らしたい方におすすめです。

しかし、一度傷がついてしまった場合、自分で簡単に補修ができないデメリットがあります。

オイル塗装は傷やシミが気になる場合にはサンドペーパーで気になる箇所を削り落とし、オイルや蜜蝋ワックスを馴染ませるだけで簡単に補修ができます。

長い目で見ると、オイル塗装の方がメンテナンスは楽とも言えますね。

ご自身のライフスタイルに合わせて選びましょう。

インテリアスタイルに合わせた選択

樹種・塗装による違いをご紹介してきましたが、見た目で選ぶのも重要なポイントです。

ナチュラルなカントリースタイルには素朴な柄のパイン材、かっこいいモダンなインテリアには重厚感のあるウォールナットやチークなど、イメージしているインテリアにはどの樹種が合うのかをよく考えて決めると空間全体に統一感が出ます。

広い面積を占める床材だからこそ、合わない床材を組み合わせるとせっかくの無垢材の魅力が半減してしまいます。

何が合うかわからない、という場合には施工会社に相談して決めましょう。

無垢床を使用した実例

最後に、無垢床を使用した実例をご紹介します。

床材はお部屋の中でも面積が広く、樹種や色により印象は大きく変わります。

エクセレントホームの施工事例で見てみましょう。

まずは人気のオークから。

色の濃さにより雰囲気は様々ですが、癖のない木目が飽きにくく、どんなテイストのインテリアにも馴染みます。

続いて、バーチ(カバ)材の床の実例です。

オークと同じ広葉樹で、写真だとわかりにくいですが主張しすぎないシンプルな木目が特徴です。

↑こちらの床はハンドスクレイプという波を打ったような仕上げが施されています。

表面が程よくでこぼこしており、足ざわりが良いです。

穏やかな木目で、マリンテイストなインテリアにも合います。

続いて、パイン材をご紹介します。

パイン材はご覧の通り、木目や節がはっきりしています。

柔らかく穏やかな印象のパイン材は針葉樹で、ナチュラルやカントリーのテイストに合わせやすいです。

3つ目の実例のように、一般的な張り方と違うパーケット(市松)貼りはレトロで空間のアクセントとなります。

ご紹介した実例は一部ですが、色味だけでなくお部屋の雰囲気に合わせて樹種も選ぶことでより統一感のある空間になります。

沢山の種類のある無垢床ですから、こだわりを持ってお気に入りの無垢床を見つけるのも良いですね。

まとめ

以上、今回のブログでは無垢床のメリット・デメリットをはじめ、メンテナンスや選び方についてご紹介しました。

天然の木材ならではの質感が楽しめる無垢床。

写真や画像で見る印象と実物は異なるため、必ず実物のサンプルを確認して決めましょう。

家を建てるなら憧れの無垢の床を使いたい!となんとなくお考えの方も、ご紹介したメリット・デメリット等がご参考になれば幸いです。

次回のブログもまたお楽しみにお待ちください。